Evangelische Pfarrgemeinde Gmünd – Waidhofen an der Thaya

Das sind wir

Gemeindegebiet

Unsere Pfarrgemeinde umfasst die Bezirke Gmünd und Waidhofen/ Thaya. Auf einer Fläche von 1.455 km² leben rund 64.000 Einwohner, davon bekennen sich ca. 530 zum evangelischen Glauben. Das Pfarramt befindet sich in der Friedenskirche in Gmünd.

Pfarrerin Mag. Dace Dišlere – Musta

1970 in Lettland geboren, studierte ich Theologie und Seelsorge in Lettland und Deutschland und wurde nach dem Vikariat in Österreich zur Pfarrerin ordiniert. Seit 1. September 2018 bin ich Pfarrerin in der Gemeinde Gmünd – Waidhofen an der Thaya.

Unsere Kirchen & Gottesdienstzeiten

Friedenskirche

Gmünd

Jeden 2. Sonntag im Monat, 10:00 Uhr

-

Bahnhofstraße 36, 3950 Gmünd

-

Im Jahr 1901 wurden in Gmünd erste evangelische Gottesdienste abgehalten. 1904 wurde die erste Predigtstation gegründet und am 24. September 1911 die evangelische Friedenskirche in Gmünd feierlich eingeweiht. Erbaut wurde die Kirche von Architekt Clemens M. Kattner, der auch die Pläne für die evangelischen Kirchen Innsbruck, St. Veit an der Glan und Spittal an der Drau erstellte.1936 wurde schließlich der Pfarramtssitz von Heidenreichstein nach Gmünd verlegt. Im Jahr 1993 erfolgte eine Kirchenrenovierung und am 27. Juni 1993 die feierliche Wiedereinweihung der Kirche.

Kirche der Frohen Botschaft Waidhofen

Jeden 3. Sonntag im Monat, 9:00 Uhr

-

Lindenhofstraße 30, 3830 Waidhofen

-

Waidhofen an der Thaya war bis 2004 die einzige Bezirkshauptstadt des Waldviertels ohne evangelische Kirche. Mit der „Kirche der Frohen Botschaft“ erhielt die Stadt nicht nur eine evangelische Kirche, sondern ein neues Wahrzeichen, das weit über die Region hinaus für Frieden, Toleranz und Versöhnung wirbt. Entworfen wurde das Gotteshaus vom griechisch-orthodoxen Architekten Prof. Efthymios Warlamis. Die Räume sind offen und lichtdurchflutet, sie fließen teilweise ineinander. Durch die große Lichtkuppel über dem Hauptraum strömt nicht nur das Sonnenlicht ein – auch der Blick des Menschen wird in den Himmel geführt.Für Kinder gibt es eine Kinderkapelle, die sich im blütenkelchförmigen Turm befindet. Hier spürt man die Verbundenheit mit Gott, das Ende des Turmes ist nicht sichtbar.

Versöhnungskirche Heidenreichstein

Jeden 1. Sonntag im Monat, 9:00 Uhr

-

Waidhofener Str. 12, 3860 Heidenreichstein

-

1920 wurde Heidenreichstein durch die Trennung von Znaim zum eigenen Vikariat; 1925 erfolgten die Gründung der Heidenreichsteiner Pfarrgemeinde und die Installierung des ersten Pfarrers Viktor Lohmann. Seit 1936 ist Heidenreichstein aufgrund der Verlegung des Pfarramtssitzes nach Gmünd nur mehr eine Predigtstation.

Schloss Groß-Siegharts Trauungssaal

Jeden 1. Sonntag im Monat, 10:30 Uhr

-

Schloßplatz 1, 3812 Groß-Siegharts

-

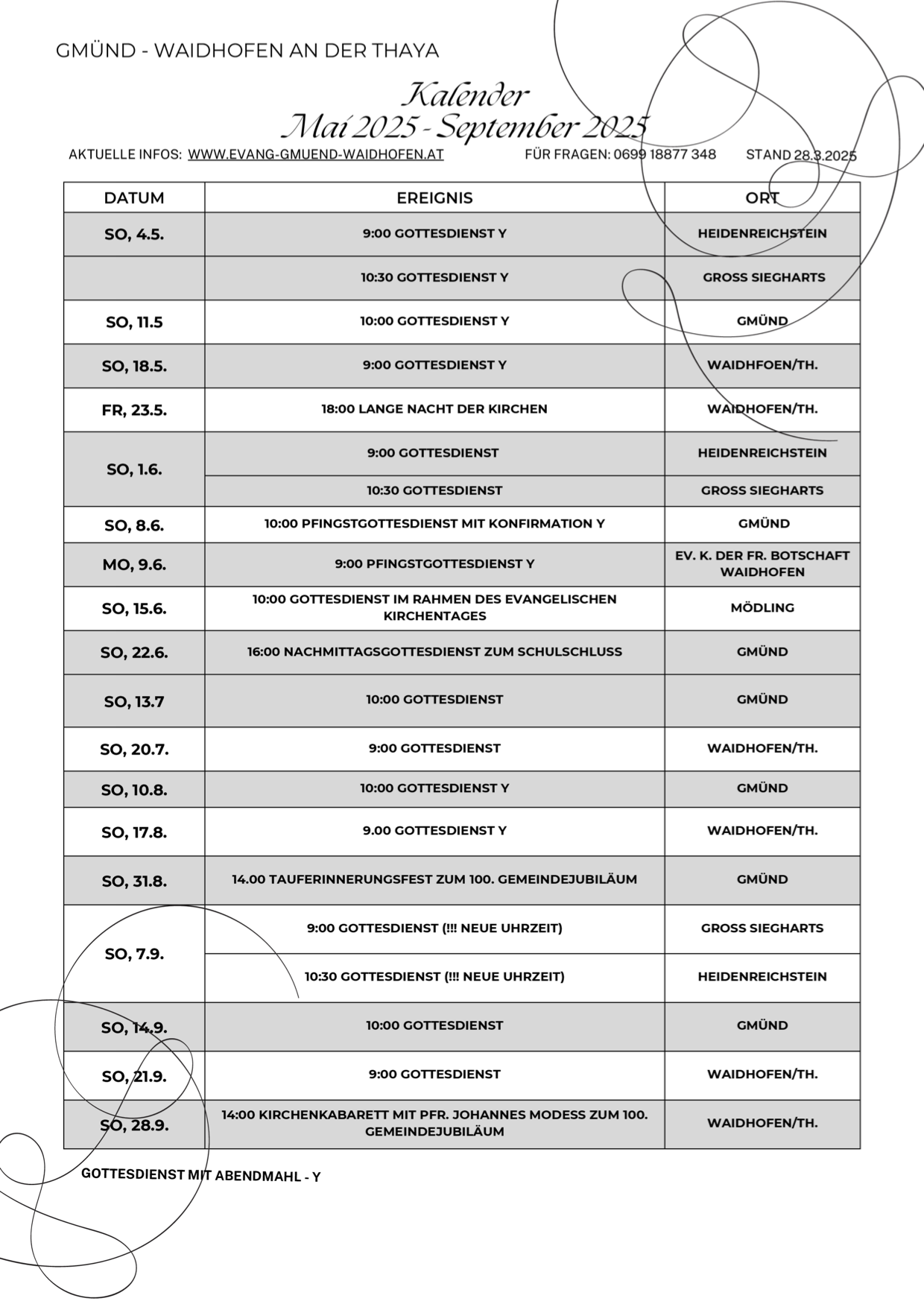

Unsere Ereignisse

Alles Sehen und Erkennen der Dinge und Gesetze ohne Gott wird zur Abstraktion, zur Loslösung vom Ursprung und vom Ziel.

– Ethik, DBW Band 6, Seite 33

Unsere Angebote

-

Für Fragen und für mehr Details schicken Sie bitte ein E-Mail an pg.gmuend@evang.at oder rufen Sie uns im Pfarramt unter 0699 / 18877 348 an.

-

Wichtiges Angebot der Pfarrgemeinde ist die Seelsorge – die menschliche, emotionale und spirituelle Begleitung.

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich unterschiedliche Formen der Seelsorge entwickelt.

Unsere Pfarrerin und Seelsorgerin Dace Dislere-Musta bietet Seelsorge an der Schnittstelle von Theologie und Psychologie an.

-

Evangelisch sein bedeutet in Freiheit und Verantwortung den Glauben zu leben. Die Zugehörigkeit zu einer Pfarrgemeinde ist gut und sinnvoll, weil Glaube ohne Gemeinschaft nicht lebendig ist. Eine Gemeinde mit regelmäßigen Gottesdiensten und praktiziertem Glaubensleben belebt diesen essenziell wichtigen Lebensbereich.

Wer einer evangelischen, demokratisch organisierten Pfarrgemeinde angehören will, muss getauft sein.

Heutzutage kommt öfters vor, dass Menschen, die vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten sind, in eine tragende Gemeinschaft zurückwollen. Taufe ist ein einmaliges Geschehen im Leben und unabhängig von der Konfession: Es gibt keine „evangelische“ oder „katholische“ Taufe. Es gibt nur eine Taufe. Deswegen muss beim Eintritt in unsere Gemeinschaft die Taufe nicht wiederholt werden. Für nicht Getaufte, gibt es die Möglichkeit einer feierlichen Taufe in jedem Alter.

Für Ihren /Deinen Eintritt in die evangelische Kirche brauchen Sie / brauchst Du folgende Dokumente: Geburtsurkunde und Taufschein. Für die Berechnung eines gerechten und solidarischen Kirchenbeitrages, bitten wir um Information über das Einkommen.

Unsere Pfarrgemeinde ist ein Raum für alle so, wie wir sind und ein Raum, wo wir die Liebe Gottes erfahren lernen. Es ist ein Raum, wo wir uns mit unseren Begabungen und Talenten einbringen und so das Leben und diese Welt bereichern. Es ist ein Raum, wo wir Beziehungen mit anderen Menschen bewusst leben lernen.

Herzlich willkommen! Du bist / Sie sind eine Bereicherung für unsere Pfarrgemeinde!

-

-

Im Rahmen der Gemeindediakonie der Pfarrgemeinde Gmünd - Waidhofen/Thaya bieten wir Hilfe bei unterschiedlichen Arbeiten, wie z.B., Übersiedlungen, diverse handwerkliche Arbeiten etc. an.

Bei Bedarf kontaktieren:

Rolf Werner:

0664 599 2493

rolfwerner@gmx.at -

Der überkonfessionelle, offene Singkreis in Waidhofen trifft sich am Freitag vor dem Gottesdienst, um die Lieder für diesen zu üben. Alle singesfreidigen Menschen sind herzlich dazu eingeladen. Für Fragen steht Ihnen Maria Steinkogler zur Verfügung:

Tel.: 0664 2629 737

Mail: maria@steinkolger.or.at -

Wir freuen uns im Rahmen des Projektes „Aus dem Evangelium leben“ einer der 5 Erprobungsräumen in Niederösterreich sein zu dürfen. Unser Projekt „Evangelisch im Waldviertel“ ist an die Einwohnerinnen und Einwohnern der Bezirke Gmünd und Waidhofen/Th. gerichtet, damit sie in ihrer spirituellen Suche mehr über das Angebot unserer Pfarrgemeinde informiert werden.

Wo bekomme ich Information über …

…Begleitung?

…Seelsorge?

…Gemeinschaft?

…spirituellen Impuls am Sonntag?

…gemeinsamen Gebet?

Oft bleibt diese Frage unbeantwortet.

Dank dem Projekt suchen wir nach Wegen und Möglichkeiten, wie wir unser gratis Angebot an die Gesellschaft sichtbar machen. Ja, es gibt viele Wege, die wir erst erproben.

-

Wir, die ARGE Waidhofen, sind eine überkonfessionelle Gruppe von Menschen, denen es ein Herzensanliegen ist, sich um alle Belange der Kirche der Frohen Botschaft zu kümmern. Wir sorgen für Blumenschmuck, Krichenkaffee und Dekoration. Veranstaltungen werden organisiert und wir kümmern uns um die Instandhaltung und die Pflege der Kirche.

Es sind alle willkommen, die uns bei der Umsetzung dieser Angelegenheiten unterstützen wollen.

Kontaktperson:

Irmgard Widmann:

Tel: 0650 4211 970

Mail: irmgard.widmann@aon.at

Komm, mach mit

♡

Komm, mach mit ♡

Wir freuen uns auf Deine Mithilfe

-

Wir haben 3 historische und künstlerisch bedeutsame Gebäude, die immer eine besondere Pflege brauchen. Wenn du Zeit, Interesse und handwerkliche Fähigkeiten hast, freuen wir uns über dein Engagement im Innen- und Außenbereich!

-

Wir brauchen immer Helfer, um Plakate auszutragen, bei Veranstaltungen mitzuwirken oder um Gottesdienste musikalisch zu untermalen. Für Familiengottesdienste freuen wir uns über Jugendliche, die mitwirken wollen.

Unser Blog: Predigttexte & Mehr

Folge uns auf Instagram: @bezirkspfarrerin_Gd_Wt

Spende.

Wir freuen uns über jede Spende und jeden, der uns unterstützen möchte!

Spendenkonto:

IBAN: AT84 3241 5001 0604 0000

Herzlichen Dank!